今回は、「運動神経は10歳で決まる!」という本を、たまたま行きつけの図書館で見かけ、それを読んだ感想です。

著者の「立花龍司」さんは、天理大学体育学部でスポーツ医学を専攻し、様々なプロ野球球団(ニューヨーク・メッツとも契約)で、コンディショニング・ディレクターをつとめた方です。また、共同著者である「大木毅」さんは、川崎医科大学卒業後、様々な大学病院に勤務。整形外科、特にスポーツ医の分野では、草分け的存在の一人のようです。

運動能力に関する両親からの遺伝子的因子は10%だけ!

この本の中で、自分が最も驚いた記述は・・・、

“実は、ヒトの運動能力に関する両親からの遺伝子的因子は、たったの10%しかありません。残りの90%は後天的なもので、成長の課程における環境と、運動への取り組み方で、カエルの子はカエルにもカブトムシにもなるのです。”

「えっ、たった10%」、本当にビックリしました。

今まで、「まぁ、運動音痴の自分の子だからしょうが無いか!」と、思っていたのは・・・、大きな間違えだったようです。

信じられない・・・

では、遺伝以外の残りの90%はどうすれば・・・

“神経系統は5歳頃までに約80%が出来上がり、12歳でほぼ100%、つまり大人とおなじになります。”

つまり、小学校に入る前に“子供の運動神経はほぼ決まっている”というわけです。

本の中では、その後「スキャモンの発育発達曲線」の話へと続き、その後「後天的な要素である、残りの90%」を伸ばすために有効な、様々な幼児時代の運動メニューを紹介しています。

「スキャモンの発育発達曲線」って何?

下記のグラフは、一般的に『スキャモンの発育発達曲線』とよぼれ、子供の成長発育を一般系(骨や筋肉及び臓器の発達)、神経系、リンパ系、生殖系の4つに分類し、これらが大人になるまでに、それぞれどのように発達していくかを表したものです。

グラフの縦軸は、20歳でのレベルの状態を100%としており、横軸は成長過程の年齢を示しています。

自分も、二人の子供を持っており、とくに下の子は保育園時代からサッカーをやっていたため、自分もコーチの資格取得・・・、この関係は随分勉強しました。

このグラフの中に描かれている、それぞれの発育発達曲線を簡単に説明しますと・・・、

- 一般型: 身長・体重や肝臓、腎臓などの臓器の発育を示します。

- 神経系型: 脳や脊髄といった中枢神経や、視覚と中枢神経のリンクなどの発育を示します。

- リンパ系型: 免疫力を向上させる扁桃、リンパ節などのリンパ組織の発育を示します。

- 生殖器系型: 男児の陰茎・睾丸、女児の卵巣・子宮などの発育を示します。

ここで注目してほしいのが、「神経系型」です。

神経系は発育が早く、生後すぐに急激な上昇カーブを描きます。その完成度は、5歳くらいにはすでに成人の80%に達し、12歳でほぼ 100%になります。

実は、この「神経系の発達」は、すばしっこさや器用さ、あるいはリズム感といった、いわゆる運動神経の発達なのです。

2-5歳ぐらいの幼児期に、たくさん遊んで体を動かすことで、「脳→脊髄→末梢神経→筋肉→運動」という様々なタイプの運動に必要な神経回路が後天的に作り出されいき、どんどん運動神経が良くなるそうです。

これが、前述の本が“運動神経は10歳で決まる!”と言っている根拠です。

→→→ 子供の運動能力が飛躍的に伸びる「ゴールデンエイジ」って何?

2歳児から始める運動神経の育成カリキュラム

この本の最大の特徴はその中身の7割近くを使い・・・、

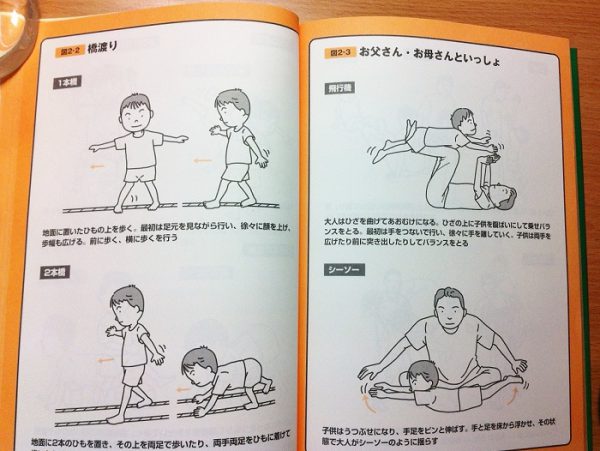

2歳児のころから12歳の間に運動神経の育成に有効なカリキュラムを、下の写真のようなイラスト入れで、それぞれの運動(遊び)のポイントを詳しく紹介している点です。

特に、6歳児までのカリキュラムには、子供が関心を持てるように「遊び」要素がふんだんに盛り込まれています。

この本は表紙も古風ですが、中も現代のものとは思えないようなイラストが・・・。

この本は表紙も古風ですが、中も現代のものとは思えないようなイラストが・・・。

まあ、小さいお子さんがいる方は、一読してみてはどうですか?