安倍政権下、2017年3月に水道法の「改正」が閣議決定され、民間事業者が参入しやすいように改正されました。どうやら政府は、「水道事業の民営化」の動きを進めてようです。

そこで今回は、この「水道事業の民営化」についていろいろ調べてみました。

日本の水道事業の現状

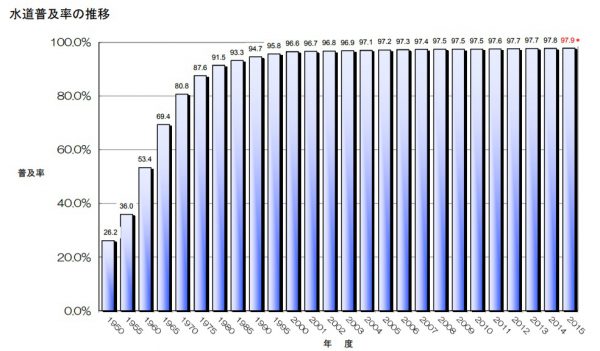

日本の水道普及率は、1950年に26.2%、60年に53.4%、70年に80.8%と着実に上昇し、2015年には97.9%に達しています。その全国に張り巡らされた水道管の総延長は、なんと約66万キロで地球16.5周分の長さです。

実は現在の日本の水道事業は、半世紀以上にわたる「拡張・建設の時代」を終え、「維持・管理の時代」に突入しているのです。実際、高度経済成長期に全国各地で整備された水道施設は、水道管の法定耐用年数と言われる40年が過ぎているものが12%以上もあり、敷設した水道管の多くは更新の時期を迎えているのです。

しかし、市町村が主に担う水道事業は、人口減などを背景に水需要の減少や老朽化した設備更新などで赤字体質のところが大半を占めていて、とてもこれからの「維持・管理の時代」を乗り切れないのが現状なのです。

そこで政府が水面下で考えたのが「民営化」です。

政府は7日、市町村などが手掛ける水道事業の統合・広域化を促進する水道法改正案を閣議決定した。都道府県に再編計画の策定を求め、経営規模の拡大によって設備更新などに対応できるようにする。今国会での成立、2018年度の施行を目指す。

この法案では、運営権売却に際して地方議会の議決が不要となるほか、運営企業の利用料金設定も届け出制にすると謳われています。つまり、民間企業が勝手に料金を決め、勝手に管理運営を行うわけです。

不可避とみられる民営化後の料金の値上げ

日本の水道事業は、今後の人口減少化社会の中、利用量が減少していくと見込まれています。一方で、水道管の更新はたったの0.76%しかされておらず、ますますその維持・管理費は膨らんでいくと見込まれています。

そのため、地方自治体に水道事業を委託された民間事業者は、公共性が極めて高い事業にもかかわらず、利益確保のために水道料金を引き上げたり、過剰な人員削減を進めるなどしてサービスが低下したりする可能性が高いと言われています。

ちなみに、水道料金の算定式は、電力で批判されたのと同じ「総括原価方式」を採っており、事業運営維持のためにかかった費用はすべて料金に上乗せして、適正な報酬額を含めて料金から取っていい仕組みなのです。

そのため、現在でも地域によって料金の差は大きく、安い地域と高い地域とではなんと数十倍の格差があるのです。

ようするに、政府は地方財政が逼迫しているため、民間事業者に水道事業を丸投げして、料金の値上げを伴う「課題解決」させようとしているのです。

世界の流れに逆行する日本の水道事業

海外で実際に水道事業を民営化した国では、民営化後なんと水質が悪化した上に料金が高くなり、社会問題化し、その結果、「再公営化」をせざるを得なくなった事例が多く見受けられるそうです

つまり、現在の世界でのトレンドは「再公営化」なのだ。それなのに日本政府はいまさら民営化しようとしているのです。以下はパリ市のケースです。

パリ市は1985年に水道事業をフランスの大規模水道事業会社「ヴェオリア・ウォーター」と「スエズ・エンバイロメント」に委託したが、その結果、両社の経営に対する監督の目が行き届かず、パリ市の水道料金は85年から2009年までの間に、実に3倍以上も上昇した。

そのためパリ市は、09年末に両社との委託契約が満了するのを待って、市が直接、水道事業を監督する公営事業に戻し、料金の引き下げなどに取り組んだ。

まったく、インフラ中のインフラである水道事業を勝手に民営化するとは、政府や行政は“貧乏人は水を飲むな、使うな!”と考えているとしか思えません。ほんと悪政中悪政です。