まだ記憶も新しい首都圏を直撃した台風15号に伴う千葉県の大規模停電は、全面復旧まで1カ月以上かかりました。このように復旧に非常に長い時間がかかったのは、暴風で電柱が倒れたことに加え、倒木や飛来物により多数の電線が損傷したからだそうです。

ということは、電力の送電を電柱とそれをつなぐ送電線に頼っている日本では、今後も千葉県で起きたことがいつどこで起きてもおかしくないということです。

そこで今回は、地中に電線を通す「無電柱化」について調べてみました。

日本は「無電柱化」の超後進国

日本に住んでいれば、「道に電柱があるのが当たり前」と感じますが、どうやら海外では違うようです。

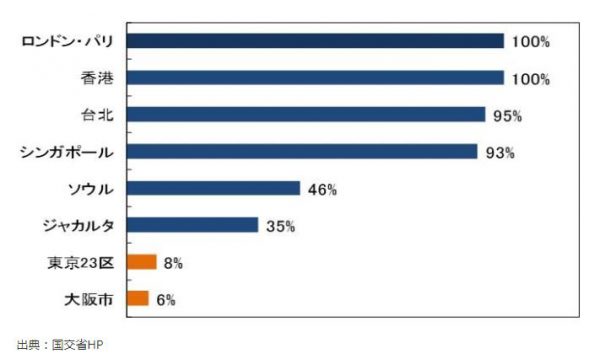

欧州の大都市ロンドンやパリ、ベルリンの「無電柱化」はなんと100%です。また、アジアでも香港は100%、台北も95%、シンガポールも93%です。さらにソウル46%、インドネシアのジャカルタですら35%です。

一方、日本はというと・・・、最も無電柱化が進んでいる東京23区ですらたったの8%で大阪市は5%です。信じられないような数字だと思いませんか?

ちなみにお隣のソウルでは、1980年代に17%であった無電柱化率が2010年代には46%まで進んでいるのですが、東京都は今現在も1990年代の3%からほとんど進んでいないそうです。自分には、電力会社や行政の怠慢としか思えません。

→→→ アジアの中心都市の座を固めるシンガポール

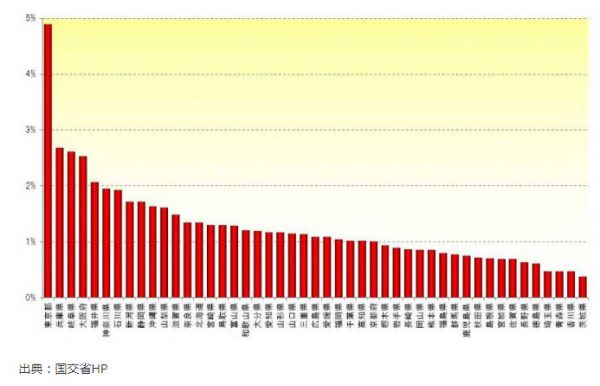

参考までに、都道府県別の「無電柱化率」を見てみると、東京都がずば抜けて高く、他は「ほとんどゼロ」なのです。このように日本は世界でもっとも無電柱化が遅れている国の一つなのです。

世界で「最も便利な都市」と言われている東京が、こんな「ざま」とは情けなくなります。

道路の無電柱化完了まで約2700年もかかる日本の政策

現在、日本には3500万本以上もの電柱が乱立しているそうですが、さまざまな都道府県が無電柱化の計画を発表し実行しているそうです。ただ、これらすべての地域の「無電柱化」を合計しても1年間に440km程度で、日本の道路総延長である約120万kmすべての道路の無電柱化が完了するのには・・・、なんと約2700年もかかる計算になるそうです。

はっきり言って、何か根本を変えなければ日本の無電柱化は夢のまた夢ですね。

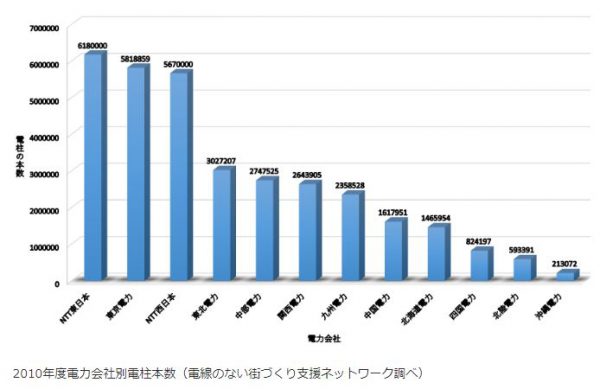

参考までに、電力会社ごとの電柱の数を見てみました。一番多いのは電力会社ではなく固定電話を全国に広げた「電話会社(電電公社)」なんですね。

・・・ということは、固定電話も無線化すれば日本にある電柱の半分近くは本当は「無用の長物」なのではないでしょうか?

なぜ、東京(日本)は「無電柱化」が進まなかったのか?

いろいろ調べてみると、実は日本でも戦前から電線地中化の流れがあり、東京の文京区などで整備が進められていたそうです。また、満州の植民地に日本軍が建設した都市でも、電線地中化が行われていたそうです。

しかし、太平洋戦争時の米軍空襲により、全国の都市は焼け野原になり、その廃墟の状態から速やかに復興するために「一時的に」という名目で、電柱が立てられていったそうです。つまり、電線を地中に埋設すると、架空線をかけるよりも高い費用がかかるので「まずは電柱で電気を送り、余裕が出てきたら地中化しよう」ということになったそうです。

ところが、日本はその後、高度経済成長期に突入し、電気や電話の需要がどんどん高まり、それに対応するために次々に電柱を立てていきざる負えなかったそうです。その結果、本来は「一時的」のはずだった電柱が、「当たり前」のものになって今に至ったそうです。

ただ、最近ではさすがの日本政府も「このままではマズイ!」と考え、2016年12月にようやく「無電柱化推進法案」成立させ、国交省を中心に無電柱化に取り組み始めました。しかし、以下のような問題があり、なかなか進んでいないのが現状のようです。

1.電柱の3倍~10倍といわれる工事費用の問題

電線地中化には、すでに埋まっているガス管、水道管とのかねあいや場所による方式の違いもあるそうですが、電柱利用の3倍~10倍、1キロあたり1~5億円の費用が必要となるそうです。これに基づき前述の日本の道路総延長である約120万kmですべて「無電柱化」をするとなると、120兆~600兆円というとんでもない予算が必要になります。

2.予算分担の問題

では、上記の費用はいったい誰が負担するのでしょうか?

一般的には、国や地方自治体、事業者(電力会社など)が3分の1ずつ負担する方式が主流だそうです。しかし、最近では「行政が多額の税金を使って地中化を補助する」ことに対して反対する意見も少なからず出ているそうです。自分も、事業者が1/3だけというのはちょっと納得できません。

皆さんはどう思いますか?