ここのところ、東京では乾燥した日々が続いていますね。自分の部屋も24時間エアコンつけっぱなし、かつ加湿器無し(レンタル倉庫に預けたまま)の環境なので、一日中湿度が20%を切っています。

もともと身体が丈夫だった自分は、何も気にせずそんな環境下で日々過ごしていたのですが、先日Whill(電動車椅子)の定期点検に来てくれた方が部屋の湿度計を見て「〇〇さん、湿度が16%しかありませんよ。しかも温度は27℃。これって絶対に身体に良くないですよ。」と言われてしまいました。

さすがの自分も気になったので、今回は「部屋の最適湿度」についていろいろと調べてみました。

湿度には「絶対湿度」と「相対湿度」の2つがある

TVの天気予報を見ていても気象予報士はただ「明日も湿度30%を切るような非常に乾燥した日となるので火の扱いには注意してください!」と言っているだけで、「相対とも絶対とも」言っていません。また、私たちが普段目にしてる湿度計の数字はどちらの値なんでしょうか?また、両者はどう違うのでしょうか?

結論から先にいうと、「私たちが普段目にする湿度は相対湿度の値」だそうです。では、詳しく見てみましょう。

相対湿度とは?

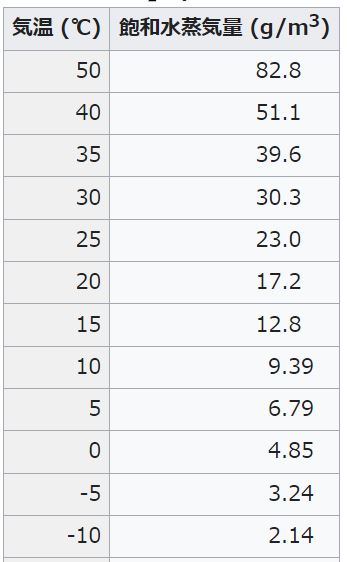

空気中には気温ごとに水蒸気を含むことが出来る量の限界(=飽和水蒸気量)が決まっているのですが、「相対湿度」はその飽和水蒸気量の何%の水蒸気が含まれているかを示しています。そのため単位は%で表されます。この飽和水蒸気量は気温が低くなるほど少なくなっていきます。下の表は「主な気温における飽和水蒸気量」を表したものです。

気温0℃と30℃では、6倍以上も違うのです。そのため、気温が低い冬場は湿度50%でも空気中の水分量が少ないため「乾燥しているなぁ」と感じたり、逆に気温の高い夏場には同じ湿度50%でも「蒸し蒸ししてるなぁ」と感じるのです。

また、冬の寒い日には水分を多く含んでいる人の息は、暖かい体内から冷たい外に出るので、水分が吐息の中に溶け込んでいられなくなり小さな液体の粒に戻ってしまうため白く見えるのです。同じように、冬部屋で加湿器を使っていると、冷たい外気に触れている窓にだけ結露が付くのです。これでは、結露対策をしない限りいくら加湿しても無駄ですね。

絶対湿度とは?

もう一つの「絶対湿度」とは、縦横高さ1メートルの空間(1㎥)に含まれる水蒸気の重さが何グラムかを示しています。そのため単位は飽和水蒸気量と同じg/㎥で表されます。

実は、私たち人間をはじめ生物にとって重要なのは「空気中にどれだけ水分が含まれているか?」だそうです。そのため、部屋の湿度調節を考える場合は、相対湿度よりも絶対湿度を見たほうがいいそうです。

今現在、自分の部屋は「気温25℃、相対湿度18%」なので前述の表に基づいて計算すると・・・、

23.0g/㎥ × 18% = 4.14g/㎥

1m四方にたった4g=4ccの水分しかないことになります。

これは、「この部屋の絶対湿度を11g/㎥まで上げるとインフルエンザにかかる確率が約1/10も低くなる」ということです。これを「相対湿度」で考えると、23.0÷11.0×100=約48%なので、部屋の湿度を30%上げればいいということになります。

やはり、この部屋ヤバイですね。

最適湿度はどのくらいなのだろうか?

一般的に、人にとって快適で健康的な室内の湿度は40~60%とされています。湿度40%以下になると目や肌、のどの乾燥を感じるだけでなく、インフルエンザウイルスなどのウイルス類が活発になり、反対に湿度60%以上になるとダニやカビが発生しやすくなるそうです。

また厚労省によると、免疫力の低い赤ちゃんや高齢者にとって適正とされる湿度は、大人よりやや高めの50~60%ということです。

自分もめんどくさがらず、来週には加湿器つけよ!