最近、新聞やテレビの報道番組等で「領海」「接続水域」「排他的経済水域(EEZ)」などの難しい言葉をたびたび見かけますが、それぞれどう違うのでしょうか?

自分もはっきりした違いがわからないので、今回はこれらについて調べてみました。

「領海」は日本の主権が及ぶエリア

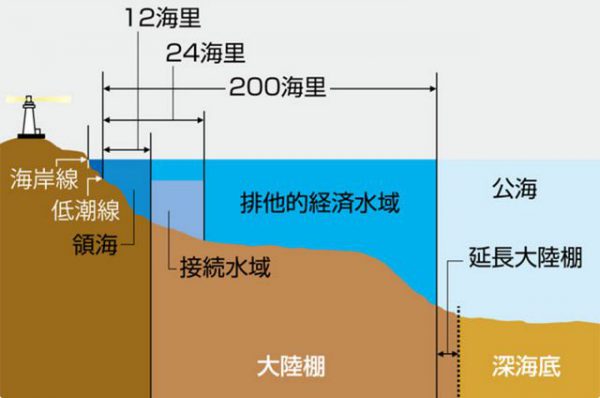

海はそれぞれ国の領土からの距離で、大きく以下の4つのエリアに分類されています。

1.「領海」(12海里=約22.2km)

2.「接続水域」(24海里=約44.4km)

3.「排他的経済水域(EEZ)」(200海里=約370.4km)

4.「公海」→ どこの国からの影響も受けず、自由に航行できる海

「領海」は、日本の領土(陸地)から一番近い海域で、日本の主権が及ぶエリアとさています。

この領海内では、瀬戸内海のように陸の内側にある海でない限り、外国の船の通航は、日本の安全を害さない範囲で認められているそうです。

しかし、外国の船が密漁をしたり、密輸などの悪事を企んでいるようなら、日本の法律に基づいて、船を拿捕し船長らの乗組員を逮捕する権利が、日本にあります。

ちなみに、領海の上空が領空と呼ばれるものです。恐ろしいことに、領空侵犯した戦闘機が本土上空に達するまで、1分もかからない地域もあるそうです。

「接続水域」は言わば外国との緩衝エリア

次にこの領海の外側に接している海域が、「接続水域」です。この接続水域は、基本的には公海と同じで、どこの船でも自由に航行してよい海域なのですが、日本は通関、財政、出入国管理、衛生に関する法令に違反している船舶を取り締まることができます。

ただし、国家の安全に対する侵害行為(軍事偵察等)に対する規制はできず、「領海に近づくな」と警告したり、監視したりするに留まるそうです。

「排他的経済水域(EEZ)」は経済面で主権が及ぶエリア

最後の「排他的経済水域(EEZ)」は、領土から200海里までのかなり広い海域のことです。

「排他的経済水域(EEZ)」とは、国連海洋法条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」がおよぶ水域のことを指す。 (引用元:ウィキペディア)

わかりやすく言うと、ここEEZ内も、外国船は自由に航行できますが、魚などの「漁業資源」やレアメタルやメタンハイドレートといった「海底鉱物資源」などに関してのみ、日本の法律を適用できるそうです。

つまり、EEZでは日本の許可があれば、外国船でも操業ができるが、無許可操業の場合は取り締まりの対象となるということです。

よくニュースで見る「無許可操業している中国漁船への威嚇・拿捕」というのはこのエリアでの話です。

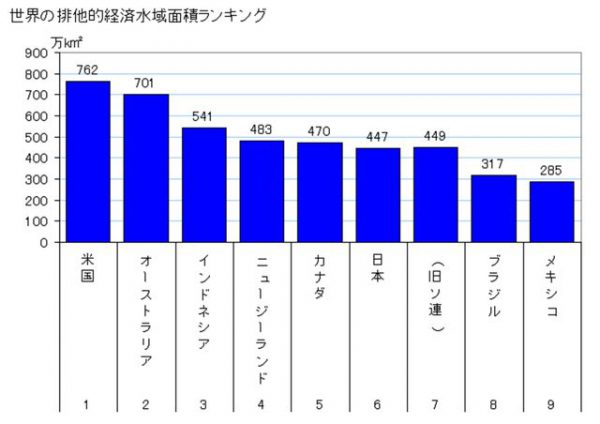

実は日本のEEZは非常に広く、世界で6番目の広さなのです。

(資料)社会実情データ図録(http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/)

この広大な日本のEEZは、ロシア、北朝鮮、韓国、中国、台湾、フィリピン、米国(北マリアナ諸島)のEEZと接しており、皆さんもご存知の通り、中国とはいつも揉めているのが現状です。