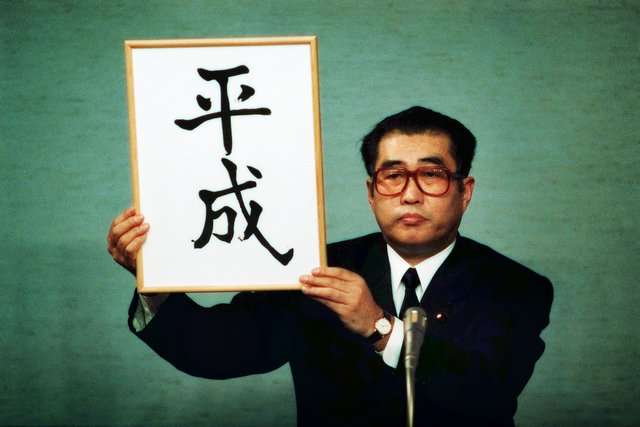

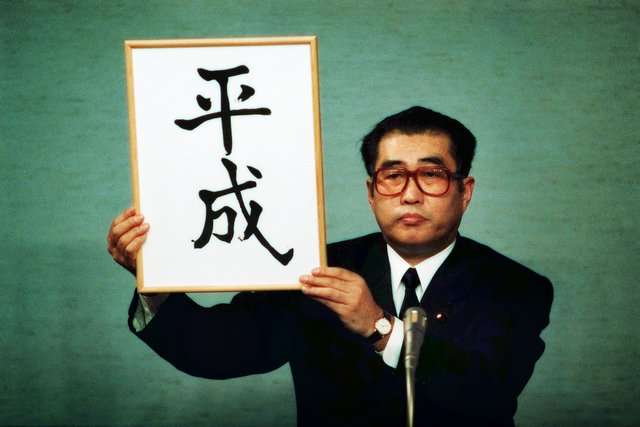

平成も終わり、令和が始まりました。現在の世の中や人々の暮らしは、その2つ前の「昭和」の時代とは大きく変わっています。

そこで今回は「信じられない昭和の常識」をGooがアンケート、ランキングにしたものを見てみました。

面白そうだなぁ

- 1位 電車内でタバコが吸えた

- 2位 1ドルは360円

- 3位 電車のトイレは線路上に垂れ流し

- 4位 飛行機でタバコが吸えた

- 5位 病院の待合室でタバコを吸っている人がいた

- 6位 駅のホームなどには痰(たん)を吐くための痰壺があった

- 7位 映画館でタバコが吸えた

- 8位 部活中などに水を飲んではいけない

- 10位 消費税はなかった

- 11位 バイクはヘルメットナシでもOKだった

- 12位 子供でもお酒やタバコが買えた

- 13位 職員室で先生がタバコを吸っていた

- 14位 不在時に宅配便が届くと隣の家の人が預かってくれた

- 15位 社の中でタバコを吸いながら仕事をしていた

- 16位 正月はどこの店も閉まっていた

- 17位 車の運転はシートベルトなしでもOKだった

- 18位 待ち合わせに失敗したら駅の伝言板にメッセージを残す

- 19位 学校で先生にゲンコツやビンタされても問題にならなかった

- 20位 学校給食に鯨肉が出ていた

1位 電車内でタバコが吸えた

北海道に生まれた自分ですが、早いうちに神奈川県の平塚市に移り住み、そこで20過ぎまで過ごしていました。

そんな平塚では電車といえば「東海道線」。同時の東海道線の車両は4人掛けのボックスシートが中心でボックスシートの窓際の壁真ん中には「灰皿」が付いていました。

1970年代まで、東京ー平塚間は禁煙、平塚より先は喫煙可だったのです。その結果・・・、東海道線の平塚以西は不良高校生の絶好の喫煙所と化していました。

さらに平塚競輪と小田原競輪に通う人たちも多く、「飲酒」も黙認であったため、昼間から列車内で堂々と缶ビール片手にくわえタバコのおじさんたちも多く、列車内はかなりヤバイ雰囲気だったことを覚えています。

2位 1ドルは360円

今では考えられませんが、世界は1971年12月までは1ドル=360円の固定相場制でした。その後、スミソニアン合意により日本円はドルの切り下げ、その後1973年には変動相場制に転換しました。

自分はまだ小学生高学年だったため、正直言って「1ドルは360円時代」は全く覚えていません。

ただ、社会人になってからの1980年代以降の急激な円高は、実際公私ともに苦労したのでよく覚えています。

3位 電車のトイレは線路上に垂れ流し

これは、ハッキリと覚えています。自分がよく利用した東海道線の車内トイレは、水を流すときに便器の下の線路の砂利が見えたのを覚えています。また、また線路内には、乾燥したうんちが転がっているのを駅のフォームからよく見ました。

ただ、JRグループでは2002年3月に北海道旅客鉄道(JR北海道)の車両を最後に垂れ流し便所付車両の運行を終了したそうです。

4位 飛行機でタバコが吸えた

これは、自分が社会人になってからもしばらくは大丈夫でした。自分の記憶では、JALの国際線が禁煙になったのは1990代前半。自分はそれまで国際線はJALしか乗らなかったのですが、JALが禁煙になってからは中国民航(CAAC)やタイ航空などの喫煙可能なアジアのキャリアに変えていました。しかし、時代の流れでまもなく全てのキャリアで禁煙となってしまいました。

下の写真は、覚えている人も多いと思いますが、10年ほど前まではよく見かけた灰皿付きのエコノミー座席シートです。いやー、懐かしいですねぇ。

5位 病院の待合室でタバコを吸っている人がいた

これは、昭和50年代までは常識でしょう。昔は、病院を始め「待合室」=「待つ場所」には必ず、大きな灰皿がありました。また、役所や企業の会議室や応接間のテーブルには大理石のタバコセットやクリスタルの灰皿、これって常識でした。

上の写真は昔の応接室によくあったタバコセットで、左から「タバコ入れ→ライター→灰皿」です。銀行や不動産屋の応接間には必ずありましたね。

6位 駅のホームなどには痰(たん)を吐くための痰壺があった

これは昭和35年生まれの自分にはまったく記憶がありません。

ただ子供の頃、お年寄りの自宅ではちょくちょく痰壺を見かけましたが・・・。

7位 映画館でタバコが吸えた

自分は目が悪いため映画館はほとんど行ったことがなく、詳しいことはわかりません。ただ、自分が映画を見ていると前の席から紫煙が上がっていたような記憶はあります。

愛煙家の自分でも、さすがに映画館の暗い場内での喫煙は危険過ぎると思います。

8位 部活中などに水を飲んではいけない

これは、自分も中高時代よく言われました。「うがいで喉の渇きを取るのはいいが、水をお腹に入れたらダメだ!」という監督の指示に従っていました。そのため、練習が終わるとみんな先を競って水飲み場に走っていったのを覚えています。

また昭和時代には、熱射病はありましたが熱中症なんてものは無かったと思います。

9位 ゴールデンタイムのテレビ番組で女性の裸が放送されていた

これはあまり記憶にないですね。

ただ、昔はゴールデンタイム帯(17時~21時)のCMが規制されており、サラ金やカード会社、さらには夕食タイムであるためそれにふさわしくないCM(例えばゴキブリ殺虫剤や一部のトイレタリー用品など)は流せませんでした。

昔は、放送モラルが厳しかった「ゴールデンタイムのテレビ番組で女性の裸が放送」は無かったような気がしますが・・・。

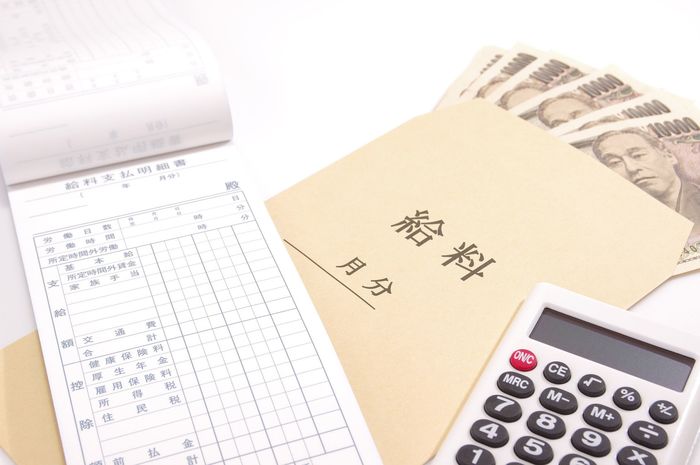

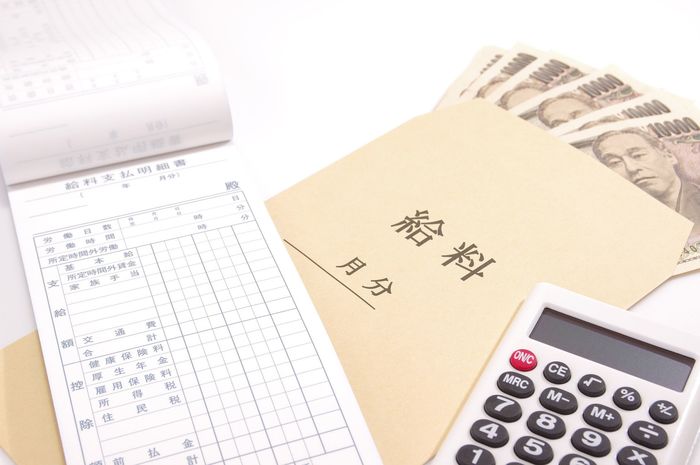

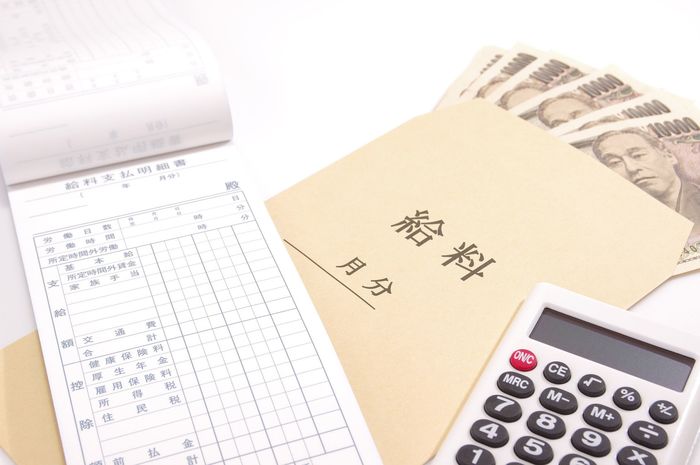

10位 消費税はなかった

日本の消費税は1989年(平成元年)に3%で始めて導入されました。昭和の時代には消費税は無かったのですね。平成になって導入された消費税ですが、その後1997年(平成9年)には5%に増税、2014年(平成26年)には8%に増税とどんどん税率がUPし、そして今年の10月からは10%。さらに20年後には30%にまで引き上げられるとも言われています。

11位 バイクはヘルメットナシでもOKだった

バイクに乗車する際のヘルメット着用義務は1965年から始まり、1986年には原付(排気量50cc未満)も含めた全てのバイク、全ての道路でヘルメット着用が義務化されました。

バイクの大きな魅力の一つは、風を素肌で感じることのような気もしますが・・・。

なんでも欧米の真似をする日本では、ママチャリが庶民の足になっている日本ならではの事情を無視し、自転車ヘルメットが義務化されるのも時間の問題のような気がしますが・・・。

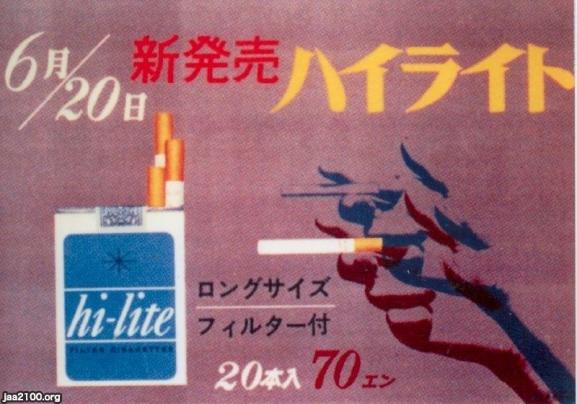

12位 子供でもお酒やタバコが買えた

確かに自分が子供のころは、よくオヤジのタバコを買いに行きお駄賃をもらっていた記憶があります。

ただお酒の方は、自宅の近くに売っているお店がなかったので、買いに行ったことはありませんでした。

13位 職員室で先生がタバコを吸っていた

昔は職員室の男の先生の机の上にはだいたいそれぞれの先生こだわりの灰皿があり、先生によってはタバコを吸いながら生徒と話をしていました。

14位 不在時に宅配便が届くと隣の家の人が預かってくれた

お隣さんの荷物を預かる、これは当たり前でした。まあ、当時は通信販売などなかったので、宅配物はお中元やお歳暮がほとんどでしたので、お礼に後から「おすそ分け」でお礼をするのが常識でした。

15位 社の中でタバコを吸いながら仕事をしていた

会社にもよりますが、自分の勤めていた会社(大手広告会社)では、20年ぐらい前までは机でも会議室でも喫煙は完全に自由でした。そのため、ヘビースモーカーの人の机の上の灰皿は吸殻が山のようになっているのが当たり前の風景でした。

16位 正月はどこの店も閉まっていた

コンビニなどなかった自分の子供のころは、本当に正月にあいている店など一つもなく、世の中で動いているのは警察と消防と郵便と交通機関ぐらいでした。

17位 車の運転はシートベルトなしでもOKだった

1971年(昭和46年)高速道路、自動車専用道路における運転者、助手席同乗者の着用が努力義務とされた。しかし、自分が免許をとった1980年ころは、シートベルト自体がついていないクルマもたくさんあり、一般道路でシートベルトをしている人はほとんどいなかったと思います。

その後、1985年(昭和60年)に一般道路でも運転者、助手席同乗者の着用が義務付けられました。

まあ、実際にシートベルトをする人が増えてきたのは、1990年代に入ってからでしょう。

ちなみに、自分は昭和時代にシートベルト未着用で3回もつかまりました。

18位 待ち合わせに失敗したら駅の伝言板にメッセージを残す

自分は電車を利用し始めたのは1980年代からですが、すでにそのころには、ポケベルが増え始めていたため、駅の伝言板を利用する人はほとんどいなかったような気がしますが・・・。

19位 学校で先生にゲンコツやビンタされても問題にならなかった

自分の小学時代は、ゲンコツは当たり前で、よく授業中おしゃべりしているよくもらいました。また。また、すごく悪いことをすると廊下に一列に並ばされ、ビンタをもらいました。女の先生などはゲンコツやビンタの代わりに、黒板用の長い竹の定規を使ってたたいていました。さらには、体育の教師の中には剣道の竹刀片手で授業をする人もいました。

確か、自分の学校ではビンタで鼓膜が破れ問題になり、ビンタ禁止になったような気がします。

まあ、いずれにしろ「体罰=愛のムチ」というのが常識で、日々学校で行われていたのは事実です。

20位 学校給食に鯨肉が出ていた

ハイ、「クジラの竜田揚げ」は給食でよく食べました!

自分は子供の頃の影響で鯨肉は大好物です。下の写真は1970年代の典型的な給食です。スティールの皿とお盆とコッペパン、先割れスプーン、ジャム、みかん、瓶牛乳・・・、懐かしいなぁ。

このような昭和時代は、自分のような“古い人間”には、生きやすいいい時代でした。