みなさんは、「CCRC」っていう言葉を聞いたことはありますか?

政府はいま、地方創生と高齢化社会への対応を目指し、「日本版CCRC構想」と呼ばれる政策を掲げ、推し進めています。そこで今回はこの「日本版CCRC構想」についていろいろ調べてみました。

アメリカで発展したCCRC

CCRCは「Continuing Care Retirement Community」の略称で、1970年ごろからアメリカで発展してきたコミュニティー(街)のことで、「仕事をリタイアした高齢者が、健康なときから介護が必要になる時まで、一貫して継続的なケアが受けられることが保証されているコミュニティー(共同体)」のことを言います。

このCCRCは今では全米各地に約2,000カ所(居住者推定75万人)もあり、高齢化社会の受け皿として成功しているのです。

そこで、日本でもこのCCRCをお手本にし、「生涯活躍のまち」と名付けた「日本版CCRC構想」を策定・推進することで、地方の活性化を図ると同時に、都会の医療介護サービス施設と人材不足も解決していく方針です。

日本版CCRC構想とは?

政府によると・・・、

日本版CCRC構想は、「東京圏をはじめとする高齢者が、自らの希望に応じて地方に移り住み、地域社会において健康でアクティブな生活を送るとともに、医療介護が必要な時には継続的なケアを受けることができるような地域づくり」を目指すものである。

また、本構想の意義として・・・、①高齢者の希望の実現、②地方へのひとの流れの推進、③東京圏の高齢化問題への対応、の3つがあげられています。

さらに「従来の介護施設」と「日本版CCRC」との違いとして以下の3点をあげています。

(1)これまでの介護施設は、要介護状態(しかも高い介護レベル)になってからの入所が普通でした。しかし、日本版CCRC構想では、高齢者は、要介護状態になる前の健康な時点で入居します。その上で、健康寿命を伸ばすための施策が打たれます。

(2)これまでの介護施設における高齢者は、介護サービスを受ける「クライアント」でした。しかし、日本版CCRC構想では、地域での仕事に従事したり、様々な社会活動に参加したり、生涯学習を進めたりする「能動的な存在」であることが期待されます。

(3)これまでの介護施設は、基本的に要介護者だけが暮らしていて、地域社会とのかかわりは限定的でした。しかし、日本版CCRC構想では、そもそも要介護状態にはない健康な時点で移住しますから、地域社会に開かれていて、多世代の交流が期待されます。

本当に政府の考えるような「日本版CCRC」は実現できるのでしょうか?

もともとアメリカのCCRCは富裕層向けで様々な面で「至れり尽くせり」です。しかし、「日本版CCRC」はコストを抑えた一般層向けなので、設備やサービスにも多くの制約が予想されます。

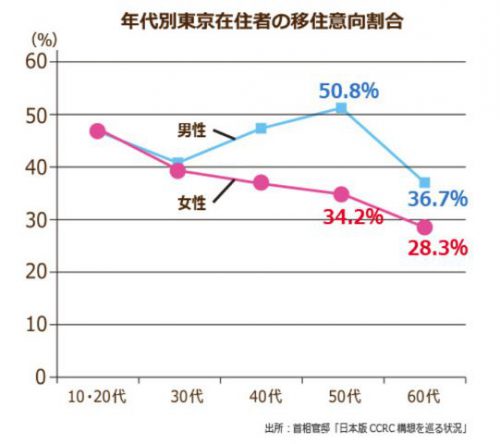

また、利便性のいい首都圏で暮らしてきた高齢者が、本当に地方に移住したいと思うでしょうか?(下のグラフ参照)

「ひと・もの・かね」がない日本の地方自治体に、アメリカのように居住施設だけではなく、商業施設、娯楽施設、医療施設等を「街」レベルで整備できるのでしょうか?

「日本版CCRC」の実現のためには、他にも様々なハードルが考えられますが、政府はちゃんと考えているのでしょうか?

いつもの地方政策と同じように「地方交付金のバラ履き」で終わるような気がしますが・・・。