ドローンを使って様々な物品をデリバリーするというビジネスモデル自体はだいぶ前から様々なところで語られてきましたが、日本では様々な規制が邪魔しなかなか実現していませんでした。しかし、ついに2年半ほど前の2020年8月に長野県の南部にある人口7万人にも満たないいn小さな伊那市が、様々な知恵を絞ってなんと日本で初めて実現させたのです。

片麻痺で車椅子生活をしている自分は、まさに自分事としてこの話に非常に関心を持ちました。そこで今回は、この伊那市のドローン配送事業について詳しく調べてみました。

そもそも「ドローン」って何?

「ドローン」の定義には色々あるようですが、概ね「無人で遠隔操作または自動制御により飛行することができる機器」といえると思います。ではなぜ、「ドローン(Drone)」という名前なんでしょうか?実は米国で1940年代に開発された無人機が飛行する際にプロペラから聞こえる音が蜂の羽音に似ているため「ターゲット・ドローン」と命名されたのが由来と言われています。

※Droneはオスの蜂を意味する英語

また、日本人の多くは「ドローン」と聞くとヘリコプターの小さなものを思い浮かべると思いますが、実は海外ではヘリコプター型よりも飛行機型の方が歴史が古く、現在でも飛行機型ドローンが主流となっています。その理由は・・・、飛行機型はヘリコプター型よりも操縦が容易でまた速度や積載量の面で優れているおり、また。海外では離着陸の際の滑走路が容易に確保できるからと言われています。

「ドローン活用後進国」である日本での厳しい規制の現状

100年近く前にイギリスで軍事用として発明されていた「ドローン」ですが、海外では様々な分野でここ10年ほどで急激に活用され始めました。その理由は、世界中でスマホが普及(=高速データ通信網の整備)し、インターネットを通じて「ドローン」の遠隔操作が世界のほとんどの地域で簡単かつ安価で可能となったためです。

しかしながら、世界でもトップクラスの先端技術力を持ちスマホも世界に先駆けて普及した我が国ですが、未だに「ドローン」の活用はほとんど進んでいません。その元凶は行政機関の時代遅れな規制体質と無能な政治家の存在にあると思います。

いま、日本国内では「ドローン」を飛ばすには、自動車のような免許は必要なく手作りしたりネット等で購入すれば誰でも飛ばすことはできます。しかし、現在国のほうでは「ドローン操縦の国家資格化を準備しており、近いうち無資格では飛ばすことができなるでしょう。また、今現在でも日本国内で「ドローン」を飛ばす際には、「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」という法律により、以下のような規制があります。

【禁止されている飛行場所】

・空港、国の重要施設、防衛関係施設、原子力事業の施設の上空及びその周辺概ね300mの地域

・150m以上の上空

・人口集中地区上空

→「人口集中地区」とは国交省が定めたDID地区と呼ばれるエリア(具体的にはこちらを参照してください)

【禁止されている飛行方法】

・夜間の飛行

・目視外飛行

・人や建物との距離30m未満での飛行

・イベント会場上空

・危険物輸送

・物件投下

人や建物が多い日本の都市部では、このような規制を満たすのはかなり難しいため、なかなか個人を対象としたサービスが実現しなかったのです(とりわけ赤字の3つの規制)。

また、離着陸の場所についても道路や公園での禁止など様々な規制があります。社会の安全性を守るためにある程度の規制は、しょうがないでしょうが・・・、なんとかして欲しいものです。

さて、このような厳しい規制のある中で、いったい伊那市ではどのような事業をどのように実現したのでしょうか?

伊那市の実現した事業「ゆうあいマーケット」の内容

【背景】

市内の中山間部に居住している高齢者や障害者の中で、日々の生活で使う食料品や日用品などを自力で買い物できないいわゆる「買い物困難者」が増加

【事業目的】

上記の「買い物困難者」の買物支援すると同時に、買物支援者の不足や荷物配送にかかる費用や時間を削減する。

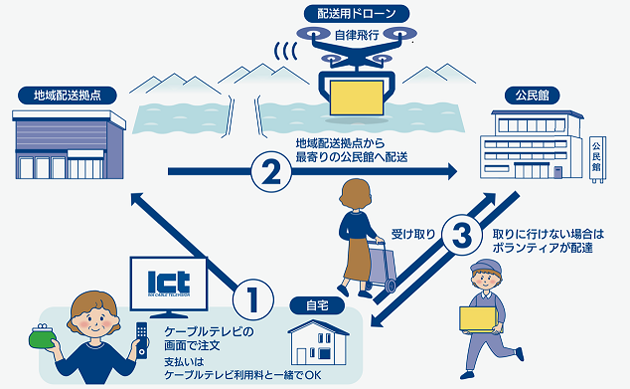

【事業サービス内容】

出典:伊那市

≪①のプロセスへの補足説明≫

・ケーブルTVへの加入やSTB(セットトップボックス)の購入設置が必要。

・365日24時間受付可。

・カタログ+電話受付もあり。

・電話での注文は、午前9時から午前11時までの間。(土日祝日、年末年始、サービス休止期間を除く)

・受けた注文は瞬時にそれぞれの商品を取扱う業者に入り 、注文を受けた業者は商品を用意する。その後集落支援員が商品をピックアップし地域配送拠点(ドローンポート)まで運びドローンに積載する。

≪②のプロセスへの補足説明≫

・配送に利用されるドローンは、補助者無しの目視外自律飛行、遠隔監視制御が可能なスマートドローンで、KDDIのモバイル通信ネットワークに対応しており、。

・このドローンは最大5kg(国の離陸最大重量25kg以下という規制に準拠)

・ドローンは運航委託事業者による自律無人飛行により、予め決められた空のルートを通って公民館まで商品を運ぶ。

≪③のプロセスへの補足説明≫

・午前11時までに注文を受け付けた商品を、当日午後2時から午後5時30分までの間に、受取または配送。

・ドローンで運ぶことのできない荷物については、軽自動車で運ばれます。

公民館に着陸するドローン

【取り扱いへ商品】

野菜、鮮魚、日配品、生活雑貨などテレビからの注文の場合は約400品、電話からの注文の場合はカタログ紙面の約100品を取り扱い。なお、取扱商品の品目・価格は随時更新。

【サービス利用料】

月額1,000円(税込)

※利用料は定額で、ひと月に何回でも利用可。配送料は無料。

この事業が成功したポイントは?

自分が思うにこの事業が成功した一番のポイントは、「目視外自律飛行時の飛行ルートの大部分を河川の上に設定」したことにあると思います。そう河川には人もいないし建造物も橋しかありません。そのため、通常非常に苦労する国土交通省の認可取得が容易だったはずです。聞くところによると、伊那市の事業以降は「河川敷を離着陸地、河川上を飛行ルート」に設定した事業モデルが続々と登場したそうです。

そして2番目のポイントは、「ビジネスパートナーとして豊富な資金と様々なノウハウを持つ全国レベルの大企業ではなく、資金やノウハウはないが何かと融通が効く地元企業を巻き込んだ」点です。そのため、国の助成金事業にありがちな大手民間企業に丸投げではなくて、行政サイドとパートナー企業が色々知恵を出し合いながら実現に向けて努力したことが様々な資料からうかがい知れます。

また、この伊那市ではこのドローンを活用した「ゆうあいマーケット事業」のほかにも、AI技術を使った自動配車ドアツードア乗合タクシー「ぐるっとタクシー事業」や病院にいる 医師が高速データ通信を利用して診療ができる移動診療車を使った「モバイルクリニック事業」など最先端の技術を利用した事業の実証実験をしています。口先と金のバラマキばかりで何も実現できない中央行政機関と大違いですね。