今から4年前の2019年、高齢者がブレーキとアクセルを踏み間違え横断歩道に突っ込み幼い子供とその母親の二人が死亡した誠に悲惨な「池袋暴走事故」。以前から集団登校の小学生の列や街の商店に車が突っ込むなどの「高齢ドライバーの運転ミスによる事故」はたくさんありましたが、この事故以降世の中の世論は一気に「高齢ドライバーの事故防止促進」に傾きました。

ところが先日、「高齢者の免許返納は2年連続減少」というニュースを目にしました。自分は「あの事故から1年もしないうちに・・・いったい日本の高齢者は何を考えているんだ!」「ますます高齢者は増えるのに行政は何をしてるんだ!」と猛烈に腹が立ちました。

そこで今回は「高齢ドライバーの現状」と「行政の対応状況」についていろいろと調べてみました。

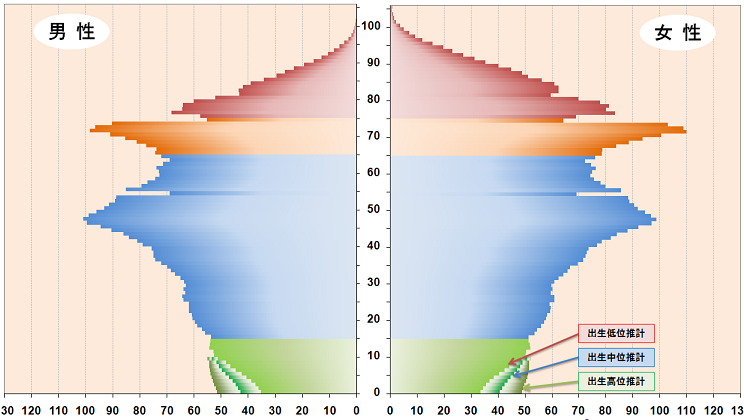

75歳以上の超高齢ドライバー数は610万人!

警察庁では、「65歳以上の自動車免許保有者=高齢ドライバー」と定義しているのですが、その数は2021年末時点でなんと1,928万人(免許保有者の23%)もいるそうです。また、この高齢ドライバーの中でも事故率が高い75歳以上のドライバーを「超高齢ドライバー」と呼んでおり、その数は610万人もいるそうです。

さらに恐ろしいことには総理府は「人口のボリューム層である“団塊の世代(1947~49年生まれ)”が2022年から75歳を迎えるため、今後は急激に75歳以上の人達が増える=超高齢ドライバーが増える」としています。今現在でも「お年寄りのドライバーが多いなぁ」と感じるのにまだまだ増えるようですね。

高齢ドライバー自身も自覚している運転への不安!

では、この高齢ドライバーの人たちは、普段自動車を運転している時、どのようななことを感じているのでしょうか?

ちょっと古いデータなのですが、福岡県商工部が2010年に、「全国1万人の高齢ドライバーを対象」にしたアンケート調査の結果の一部をご紹介します。

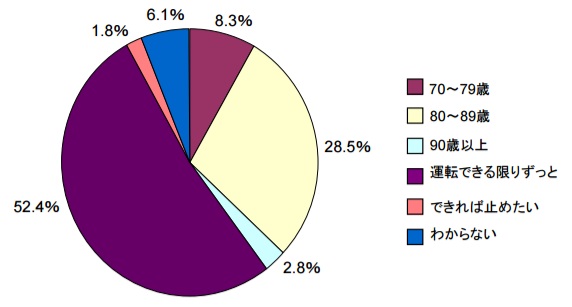

まず最初は、「何歳ぐらいまで運転を続けたいか?」という質問に対する回答です。

<自動車の運転を続けたい年齢>

「運転できる限りずっと」と回答した者が、なんと5割以上。

気持ちはわかりますが、最近のニュース報道のことを考えると、なんか「怖い」ですねぇ・・・。

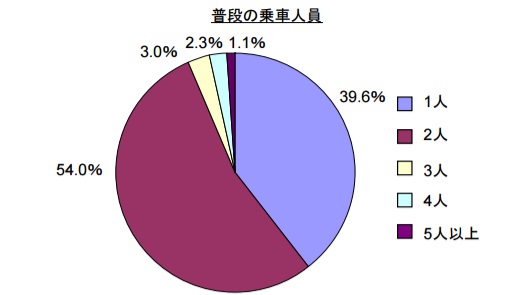

次は、「普段車を運転するときの乗車人数は?」という質問に対する回答です。

「一人」が約四割。

自分のように突然脳溢血で倒れたり、あるいは心臓発作、認知症・・・、高齢者には突然運転不能になる病気の危険性が高いはずですが・・・。

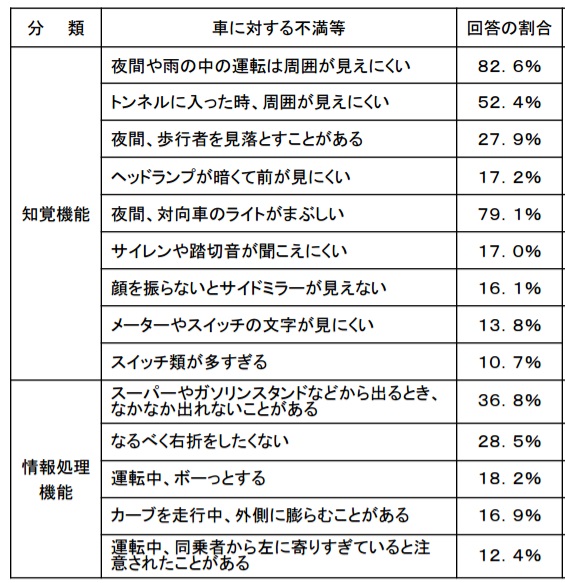

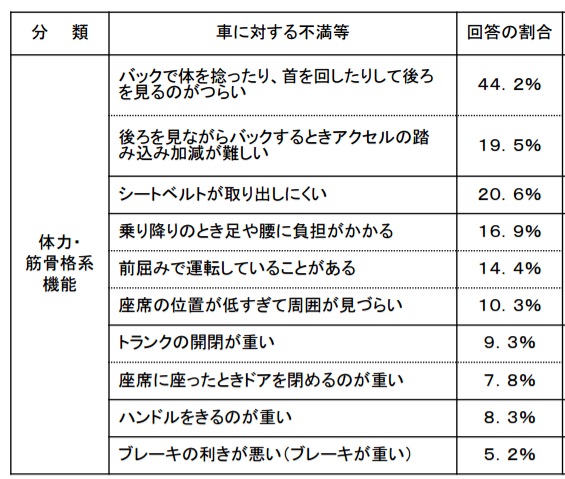

最後は、「高齢者の自動車運転能力」に関する質問に対する回答です。

以下の5項目などは、全国で発生している「高齢ドライバー事故」に直結しており、

この現状、ハッキリ言って「ヤバイ」んじゃないでしょうか?

「夜間、歩行者を見落とすことがある 27.9%」

「サイレンや踏切音が聞こえにくい 17.0%」

「なるべく右折をしたくない 28.5% 」

「運転中、ボーっとする 18.2%」

「後ろを見ながらバックするときアクセルの踏み込み加減が難しい 19.5%」

プロであるタクシードライバーも高齢化が大きな問題

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会によると、2018年時点で全国にいる約40万人いるタクシードライバーの平均年齢は60.1歳だそうです。

ただ、この数字は都道府県ごとにかなり開きがあり、一番平均年齢が高いのは福井県で67.1歳、一番平均年齢が若い都道府県でも、東京都の55.1歳となっています。福井県の67.1歳ってかなりやばいと思いませんか?これが平均年齢ということは70歳以上の高齢ドライバーがたくさんいるということですよねぇ・・・。

ちなみに、警察庁では高齢運転者を65歳以上と定義づけており、東京都では70歳以上のドライバーは高齢者講習を受講しないと運転免許証の更新はできないのです。さらに75歳以上では、高齢者講習に加え認知機能検査が義務付けられているのです。

全国ハイヤー・タクシー連合会の方では、少子高齢化社会の進展とともに、全国のタクシードライバーの平均年齢もさらに高くなっていく可能性があるとしています。

怖い世の中だ・・・

法的にはタクシードライバーの年齢制限は無いのが現状!

タクシー会社では、65歳を定年にしているところが多いようですが、特に定年を決めていない会社もあるそうです。また、定年が65歳のタクシー会社でも、65歳を超えた人は「嘱託」という形で雇っているケースも多いそうです。

さらに恐ろしいのは、個人タクシーの場合は本人がやめない限り、何歳でも営業できるようです。

下記は最近起こった高齢者タクシードライバーによる事故の報道です。

2018年12月26日に福岡空港で、73歳のタクシードライバーが、前に停車していた別のタクシーに衝突。衝突後も、歩道にいた3人をはねたという事故がありました。

この73歳のタクシードライバーは、乗客の荷物を下ろそうと運転席を離れたところ、タクシーが動き出したため慌てて戻ったが「慌てていたので、ブレーキとアクセルを踏み間違えたため」と話しるそうです。2016年11月27日、千葉県浦安市富岡の市道で65歳のタクシー運転手が走行中に突然意識を失い、乗っていた客が後部座席から身を乗り出してハンドル操作を行うというニュースがありました。

そのタクシーは、5~6回縁石とぶつかった後、歩道に乗り上げ、乗客はスピードが落ちたところで窓から脱出し、軽いケガで済んだそうです。その後タクシーの運転手は、搬送先の病院で死亡が確認されたそうです。。

こんなことがあっていいのでしょうか?

タクシードライバーは人を乗せる仕事、いわゆる「プロ」ですので、「単純なミスや偶然」では済まされないのはないでしょうか?

そろそろ国も、何らかの法的タクシードライバー制限を設けなければまずいのではないでしょうか・・・?

皆さんは、どう思いますか?

国の方で、なんとかしてくださいよ・・・

「高齢ドライバー事故」への国の対策の柱は3つ!

こんな状況下、国が進めている「高齢ドライバー事故削減対策」は様々あるようですが、どうやら「運転免許の自主返納促進」「超小型モビリティの普及促進」「自動運転車の普及促進」の3つが柱になっているようです。

運転免許の自主返納

一番確実な方法であることは確かなんですが、一向に進んでいないのが現状です。

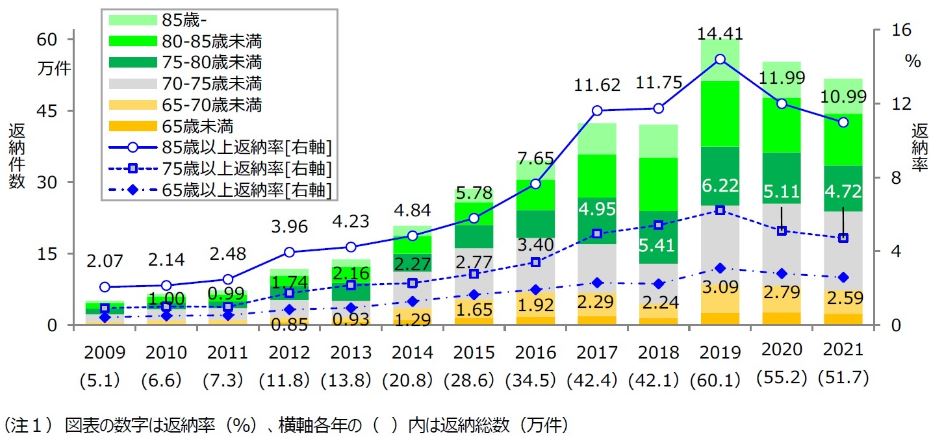

警察庁の発表によると、2021年の自主返納件数は517,040件だそうです。一見すると多いように感じますが、これを年代別の返納率で見てみると・・・、

65-74歳→1.6%

75-84歳→3.8%

85歳以上→10.2%

といった具合です。皆さんはこの数字をどう思いますか?自分は「まだまだ高齢者による危険運転撲滅には程遠いレベル」だと感じますが・・・。

「池袋暴走事故」以降、警察は地域の自治体と協力しながら様々な「免許返納特典」を用意するなど継続的に、「高齢者の免許返納」を呼びかけているようですが、返納数は暴走事故があった年だけ大幅に増え、その後は再び低下しているようです。

まあ個人的には、「高齢者自身の生活の問題」もあるし、「ご本人の自覚(運転非適格者であること)の問題」もあるので仕方がないと思います。ただ、「国民の安全な生活を守ることが最優先課題」である国としては、いつになったら成果が上がるかわからないこの施策に人と金をつぎ込むのは止めて、できるだけ早く即効性が期待できる別の方法に注力すべきだと思いますが・・・。

<高齢ドライバーが免許自主返納した際の特典例>

- バスやタクシーの乗車運賃割引

- 福祉タクシー券の配布

- 温泉施設の割引

- 補聴器等の割引

- 銀行預金利息の割増 などなど

超小型モビリティの普及促進

この「超小型モビリティ」という聞きなれない言葉ですが、実は政府の地球温暖化対策の一環の中の一つで2012年に国土交通省が考え出した新しい概念の乗り物(=モビリティ)でその定義は・・・

超小型モビリティとは、自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる1人~2人乗り程度の車両。

とされています。個人的には、高齢者が現在運転している車からこれに乗り換えても高齢ドライバーの事故は減らないと思いますが・・・。それどころか、これに乗って交通ルールを守らず歩道や公園を走り回る高齢者が出てきて街中がかえって危険になるような気がしますが・・・。

いずれにしろ、この超小型モビリティの新規格法制化からすでに10年も経っているのに街で見かけることはなく「普及率ゼロ」の状態です。きっと中途半端なモノなんでしょうね。毎度のことながら座布団ばかり広げていつまでもたっても実現しない官主導の失敗プロジェクトで終わってしまいそうですね。

国主導でこんなモノを普及させる前に、街の交通環境整備や交通規則違反者の取り締まり強化(違反者の多くは常習犯なのだから)など政府には他にやるべきことがたくさんあると思いますが・・・。

自動運転車の普及促進

いろいろ調べてきましたが、最終的に自分は「高齢ドライバーの事故削減」するにはこの策しかないと確信しています。10年前には「自動運転車」など「夢のまた夢」と言われていましたが、技術の進化と人の価値観の変化でいよいよ実現が迫ってきたようです。そこで最後に「自動運転車を取り巻く最新情報」をまとめてみました。

5つレベルに分けられている自動運転技術

今日、世界で標準的に使われている「自動運転技術」の定義は2014年に「米運輸省道路交通安全局」(NHTSA)が示したもので以下のように6段階に分けられています。

| 名称 | 自動化の概要 |

| レベル0 運転自動化なし | ドライバーが常に加速、操舵、制動のすべて操作を行う。前方衝突警告 (FCW)などの運転支援システムは自動運転技術には含めない。 |

| レベル1 運転支援 | 加速、操舵、制動のいずれかをシステムが支援的に行う状態。 |

| レベル2 部分運転自動化 | システムがドライビング環境を観測しながら、加速、操舵、制動のうち同時に複数の操作をシステムが行う状態。 |

| レベル3 条件付き運転自動化 | 高速道路上といった限定的な環境下で、加速、操舵、制動のすべてをシステムが行い、運転者は一切の操作をしない。ただし、自動運転プログラムの機能限界時には、ドライバーが自ら運転操作を行うことが前提とされている。 |

| レベル4 高度運転自動化 | 特定の状況下(大雨、大雪など)を除き、加速、操舵、制動のすべてをシステムが行い、その条件が続く限りドライバーが全く関与しない状態。しかし、特定の状況下になると人間の運転が必要になる。 |

| レベル5 完全運転自動化 | 考え得る全ての状況下及び、極限環境での運転を完全にシステムに任せる状態。いわゆる無人運転。 |

実は、上記の「レベル1」から、「衝突被害軽減ブレーキ」や「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」などの機能が装備されているで、「高齢ドライバー事故」の多くを占めている「ブレーキの踏み遅れ」や「ブレーキとアクセルの踏み間違え」による事故は防げるのです。

※衝突被害軽減ブレーキとは・・・

車に搭載されたレーダーやカメラにより、前方の車や歩行者を検知し、衝突の危険性がある場合には、まずブザー音などでドライバーに警報し、さらに衝突の危険性が高まった場合には、自動でブレーキを作動する装置。これによりドライバーの見落としによる交差点での事故や前の車の急減速に気づかなかったり対応が遅れたりして起こるオカマ衝突事故などが防げます。

※ペダル踏み間違い時加速抑制装置とは・・・

車の停止時や低速走行時に、車に搭載されたレーダーやカメラが前方や後方に人や障害物などを検知している状態で、アクセルを踏み込んだ場合にはエンジン出力を抑える等により、急加速を防止する装置。これによりドライバーのブレーキとアクセルの踏み間違えによる暴走事故を防いだり、被害を最小限に抑えることができるのです

既に実用化している「レベル1対応車」

実は日本では既に数年前から、「衝突被害軽減ブレーキ」や「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」などの自動ブレーキシステムを搭載した新車がたくさん売られているのです。また、わざわざ新車を買わなくても、今乗っている車に数万円程度で“後付け”でもこれらの装置を付けることもできるのです。

政府のやるべきことは明らかでは?

このように詳しく調べてみると、「高齢ドライバーの事故削減」のために政府が早急にすべきことは誰の目にも明らかだと思います。

それは「高齢ドライバーの乗る車への自動ブレーキシステムの搭載義務化」です。当然のことながら、所得や資産レベルを十分な補助金制度も新設して。

「免許返納促進」は完璧ですが、多くのお年寄りの方は「生活していくうえで必要だから運転している」のでしょう。きっといつまで経っても返納率は低いままでしょうね。警察や地方自治体の方は金と時間の無駄だから「免許返納促進」は辞めましょ!

また、国交省や経産省も今の日本の道路環境では「超小型モビリティの普及促進」など不可能なので辞めましょ!

官邸主導で一日も早く前述した策に金と時間をつぎ込んで欲しいものです。こうしている間も赤ん坊からお年寄りまで全国民が「高齢ドライバー事故の危険」にさらされているのだから・・・